|

Geschichtliche Entwicklung der ABOAG

Die ersten öffentlichen Verkehrsmittel Berlins waren Sänften. Sie kamen gegen Ende des 17, Jahrhunderts auf. Größere Bedeutung erlangten

sie nicht. Zu Ende des 18. Jahrhunderts wurden sie von Pferdewagen abgelöst.

Droschken konnten sich zunächst nicht durchsetzen. Da kein Schutz gegen den freien Wettbewerb bestand, waren

Unternehmer zwar anfänglich interessiert, jedoch blieb der Markt nur armen Fuhrleuten mit einem Gewinn in der Armut vorbehalten. Die dreckigen und defekten Kutschen gaben viel Anlaß zu Klagen und Beschwerden.

Berliner Fiaker (um 1750)

König Friedrich Wilhelm I. ermöglichte durch die Verleihung eines königlichen Privilegs die Gründung einer größeren

Fiakergesellschaft, deren Betrieb am 24. Dezember 1739 eröffnet wurde. Der Betrieb gelangte, auch von Friedrich dem

Großen häufig benutzt und unterstützt, zum Erfolg. Die Nöte des Siebenjährigen Krieges brachten sie aber in Schwierigkeiten,

von denen sie sich in den folgenden harten Jahren nie erholte. 1794 wurde der Betrieb wieder eingestellt.

Torwagen

Erst nach den Befreiungskriegen (1815) wurden wieder Droschkenverkehre in Berlin angeboten. Verwendet wurden meist

Einspänner für zwei Fahrgäste. Die Sänften und Droschken / Fiaker gelten zwar als Vorläufer des öffentlichen Nahverkehrs,

gehören jedoch eher zur geschichtlichen Linie des späteren Taxi-Verkehrs. Mit diesen Fahrzeugen wurde kein Linienverkehr nach veröffentlichtem Fahrplan gefahren, und sei daher nur zur Vollständigkeit erwähnt.

Berliner Taxi (Sänfte)

Im Jahre 1829 wurde der erste Antrag auf Konzessionierung eines Omnibus gestellt, jedoch scheiterten die Verhandlungen

zwischen dem Ministerium und den Unternehmern an der Frage Umsetzung. So nahmen in Paris (1828) und London (1829) die ersten Pferde-Omnibusverkehre in Europa ihren Betrieb auf [1].

Berliner Kremserwagen

1846 gilt für den Berliner Verkehr als Geburtsstunde des Omnibusverkehrs. Am 3. Oktober 1846 wurde die Genehmigung zum

Betrieb von 5 Linien an die Concessionierte Berliner Omnibus Compagnie erteilt (20 Wagen mit 120 Pferden).

Folgend nahm der Berliner Omnibusverkehr rasch seine Entwicklung auf. Bereits 1864 waren 36 Fuhrunternehmer mit 362

Pferdewagen und 359 Torwagen konzessioniert. Der Markt war hart umkämpft und trieb u.a. auch den größten Unternehmer, die concessionierte Berliner Omnibus Compagnie, in die Liquidation.

Am 25. Juni 1868 wurde die Allgemeine Berliner Omnibus-Aktien-Gesellschaft (ABOAG) mit einem Aktienkapital von 1 Mio.

Thaler gegründet. Sie eröffnete den Betrieb zum 1. Juli des Jahres und übernahm den Fahrzeugbestand der concessionierten

Berliner Omnibus Compagnie mit 257 Pferdewagen und 1089 Pferden bzw. beauftragte kleine Fuhrunternehmer im Auftrag der

ABOAG zu fahren. Mit etwa 10 Mio. Beförderungsfällen pro Jahr entwickelte sich die ABOAG zum größten Omnibus- Unternehmer der Region.

Die ABOAG begann mit 5 Omnibus-Depots den Verkehr zu organisieren. Neben der Reparatur und Reinigung der Wagen lag

die Hauptaufgabe in der Organisation der Pferde. Ermüdete Pferde mussten rechtzeitig ausgetauscht werden bzw.

Reservepferde vorgehalten werden. Die Ställe mussten täglich gereinigt werden und ein großer Pferdehof im Berliner Umland diente zur Regeneration der Arbeitstiere.

Der größte Konkurrent dieser Zeit war die Pferdebahn. Ihr deutlich größerer Fahrkomfort ließ die Beförderungszahlen sinken.

Der elektrische Antrieb bei den Straßenbahnen zwang die Omnibusbetreiber zu Preissenkungen. Gleichzeitig wurden auch

nach Alternativen zur Senkung der Betriebskosten gesucht. Bereits 1897 wurde zusammen mit der Union Elektrizitäts

Gesellschaft und Gülcher Akkumulatorenfabrik in der ABOAG- Fahrzeugwerkstatt ein großer Pferdewagen mit Akkumulatorenantrieb nachgerüstet.

Pferdebus der Berliner Spediteur Verein AG, die 1908 von der ABOAG aufgekauft wurde. Auch hier prangt der Dumping-Fahrpreis von nur 5

Pfennig (umgangssprachlich wurde die 5er Münze in Berlin bis heute noch immer 6er genannt, daher der Begriff “6er-Bus”). Die Pferde trugen zum

Schutz vor der Sonne diese Sonnenhüte, ein sehr typischer Anblick dieser Zeit.

1903 kaufte die ABOAG den größten Konkurrenten, die “Neue Berliner Omnibus AG”, auf. 1904 folgte die “Viktoria-Speicher

AG” und 1908 konnten die letzten Linienkonzessionen des Spediteurvereins aufgekauft werden. Damit war die ABOAG auf dem

Omnibussektor marktbeherrschend. Die Konkurrenz bestand nun nur noch aus den Bahnen. Die ABOAG konnte ihr Gebiet auf

den Kurzstrecken und Zubringerverkehr zu den Bahnhöfen oder Straßenbahnlinien ausbauen. Hierfür wurde ein sehr knapp kalkulierter Kurzstreckentarif zu 5 Pfennig (“Sechser-Tarif”) angeboten.

Die Konkurrenz auf der Schiene entwickelte sich stetig weiter. Die Hoch- und Untergrundbahn erweiterte ihr Streckennetz und

die elektrische Straßenbahn bestand aus einem dichten Streckennetz. Die Dampfeisenbahn überzeugte mit schnellen

Verbindungen auf der Ring- und Stadtbahn bis weit in die Vororte Berlins. Mit durch Pferdekraft angetriebene Omnibuswagen

war die Fahrgeschwindigkeit nicht mehr zu steigern. Die ABOAG beobachtete die Entwicklung des Motor-Omnibusses.

Die Abnahmefahrt des ersten Kraftomnibusses (Decksitzwagen) durch die ABOAG am 18. November 1905. Fahrzeugtyp der Daimler Motoren

Gesellschaft (aus dem Werk Marienfelde)

Am 19. November 1905 wurden auf der Linie Hallesches Tor - Friedrichstraße - Chausseestraße die ersten zwei Motorwagen

der Daimler-Motoren-Gesellschaft (Werk Marienfelde) eingesetzt. Der Aufbau wurde von der im Bau von Pferdeomnibussen

bekannten Firma Lange&Gutzeit ausgeführt. Damit konnte die Durchschnittsgeschwindigkeit und Reichweite beim

Verkehrsmittel Omnibus deutlich gesteigert werden. Der Unterhalt gestaltete sich deutlich günstiger gegenüber der Vorhaltung

von 10 Pferden für einen vergleichbaren Omnibus. Bereits im Sommer 1907 wurden die Kraftomnibusse an Sonn- und

Feiertagen für den Ausflugsverkehr eingesetzt. Damit waren die teuren Fahrzeuge nun auch 7 Tage in der Woche in

Auslastung. Die ersten Ausflugsziele hießen Grunewald, Pichelsdorf, Wannsee, Carlshof sowie zu den Sportstätten (Rennbahn Grunewald).

Die Zahl der Kraftomnibusse stieg zunächst von 5 im Jahr 1905 auf 162 im Jahr 1910. 1914 zählte die ABOAG bereits 336

Kraftomnibusse. Zur Unterbringung der neuen Kraftbusse wurde der alte Pferdehof in der Usedomer Straße umgebaut. In der

Baruther, Köpenicker, Jasmunder Straße und in Weißensee wurden neue Betriebshöfe für den Kraftwagenverkehr errichtet.

Berlin, Friedrichstraße, etwa 1908: Daimler-Decksitzwagen

Die von den Automobilfabriken gelieferten Kraftwagen waren aus dem Lastwagenbau hervorgegangen und den besonderen

Bedingungen und Bedürfnissen des Fahrgastverkehrs nicht zufriedenstellend angepasst. Außerdem führten die häufigen

Konstruktions- und Typenänderungen, die meist im LKW-Bau begründet waren, zu einer lästigen und teuren Vergrößerung

des Ersatzteillagers. Der spezielle Bau von Fahrgestellen für die Omnibusherstellung war für die ersten Hersteller nicht lohnend

. Daher entschied sich 1911 die ABOAG zum Eigenbau von Omnibussen (Aufbauten) in der Zentralwerkstatt (Köpenicker

Straße). Die Herstellung von eigenen Fahrgestellen erfolgte ab 1913 in der Hauptwerkstatt (Jasmunder Straße).

Fahrgestell in der ABOAG (Hw Jasmunder Straße) Stahblech-armierter Eschenholzrahmen für den RK-Decksitzwagen

Zunächst wurden 10 Wagen gebaut. Die Fahrgestelle hatten stahlblech-armierte

Eschenholzrahmen. Die Karosserie wurden aus im Spantensystem mit dampfgebogenem Eschenholz gebaut. Die Fahrgestelle wogen betriebsfertig 3200kg, die Karosserie eines

Decksitzwagens mit 42 Sitzplätzen wog 1650kg. Damit waren die Wagen rund 1000kg leichter gegenüber den Modellen der Automobilhersteller. Das Gewicht spielte eine Rolle für den

Kraftstoffverbraucht aber auch gab es polizeiliche Begrenzungen der Gesamtmasse (9000 kg), da die Straßen und Brücken noch nicht für größere Fahrzeuggewichte ausgelegt waren.

Dieser Fahrzeugtypus wird “RK-Wagen” genannt und geht auf den Namen des technischen Direktors der ABOAG zurück, Robert Kaufmann. Zunächst wurden 10 Wagen gebaut. Die Fahrgestelle hatten stahlblech-armierte

Eschenholzrahmen. Die Karosserie wurden aus im Spantensystem mit dampfgebogenem Eschenholz gebaut. Die Fahrgestelle wogen betriebsfertig 3200kg, die Karosserie eines

Decksitzwagens mit 42 Sitzplätzen wog 1650kg. Damit waren die Wagen rund 1000kg leichter gegenüber den Modellen der Automobilhersteller. Das Gewicht spielte eine Rolle für den

Kraftstoffverbraucht aber auch gab es polizeiliche Begrenzungen der Gesamtmasse (9000 kg), da die Straßen und Brücken noch nicht für größere Fahrzeuggewichte ausgelegt waren.

Dieser Fahrzeugtypus wird “RK-Wagen” genannt und geht auf den Namen des technischen Direktors der ABOAG zurück, Robert Kaufmann.

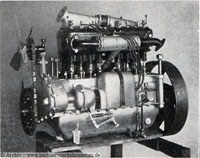

Für die RK-Wagen verwendeter Motor

Diese ABOAG-Eigenbauten (RK-Wagen) zeigten sich äußerst robust und erreichten eine Laufleistung von mehr als 400.000

km und einer Einsatzzeit von mehr als 15 Jahren im Berliner Liniendienst.

Zum Sommer 1914, Wochen vor Beginn des 1. Weltkrieges, veröffentlichte die ABOAG folgende Betriebszahlen:

|

4.434 Pferde

|

520 Pferdeomnibusse

|

336 Kraftomnibusse

|

3.663 Mitarbeiter

|

|

215 Angestellte

|

560 Kutscher

|

555 Kraftwagenfahrer

|

1.098 Schaffner

|

|

577 Stallleute

|

203 Hofarbeiter

|

455 Handwerker

|

|

|

22 Omnibuslinien mit Pferdebus

|

13 Omnibuslinien mit Kraftbussen

|

|

Mit dem Kriegsausbruch brach die Betriebsleistung stark ein. Folgend dem Kriegsleistungsgesetz von 1873 konnten durch das

Heer kriegsbrauchbare Dinge beschlagnahmt werden. So wurden Omnibusse für den Truppentransport beschlagnahmt und

war für den Betrieb verloren. Der Betrieb wurde unter ungeheuren Schwierigkeiten und Strapazen für Pferde und Wagen

aufrecht erhalten. Auch hier traten wie überall in der Gesellschaft Frauen an die leeren Arbeitsplätze von Schaffnerdienst und

Kutscher. Im schweren Stalldienst wurden Kriegsgefangene verpflichtet. Die wertvollen Maschinen der Werkstätten konnten nur

durch Übernahme von Munitionsproduktion erhalten werden. Teilweise arbeiteten 200 Frauen in drei Schichten an der Herstellung von Munition in den ABOAG-Werkstätten.

Gedenktafel der im Krieg gefallenen 160 Mitarbeiter der ABOAG (1918) im Betriebshof Jasmunder Straße

Der ABOAG- Betriebshof in der Baruther Straße wurde ebenso beschlagnahmt und diente der Fahrbereitschaft der Inspektion

der Kraftfahrtruppen. Um trotz der zunehmenden Unbrauchbarkeit der schlecht ernährten Pferde für den anstrengenden

Omnibusbetrieb erforderlichen altgediente Kutscher weiter bei der ABOAG beschäftigen zu können, wurden Speditionstransporte angenommen. Zum Kriegsende im November 1918 standen noch 30 Pferdeomnibusse und zwei

Kraftomnibusse zur Verfügung. Verglichen mit den Zahlen vor Kriegsbeginn wenig Substanz für den Neustart in die 20er Jahre. 160 Mitarbeiter der ABOAG sind im Krieg gefallen.

In der ersten Nachkriegszeit standen dem Wiederaufbau zunächst unüberwindbare Schwierigkeiten entgegen. Das Personal

war stark mit Problemen und Staatsumwälzung aber auch den alltäglichen Sorgen beschäftigt. Das Material war verschließen

und die Betriebskosten stiegen höher als Tarifanpassungen durchsetzbar waren. Die Kraftomnibusse standen wegen

Kraftstoffmangel auf dem Hof. 1920 wurde der Tagesbetrieb gänzlich eingestellt und ein Teil der Mitarbeiter entlassen werden.

Der Nachtbetrieb zum höheren Nachttarif wurde mit den wenigen altgedienten Mitarbeitern weitergeführt. Zum Jahresende

1920 sind noch 2 Kraftlinien und 3 Nachtlinien mit Pferdeomnibussen und 470 Mitarbeiter im Unternehmen notiert.

Der Doppelbetriebshof Jasmunder- / Usedomer Straße bildete den einzigen Standort, die übrigen Grundstücke wurden

verkauft. Die Zentralwerkstatt in der Köpenicker Straße wurde für die externe Auftragsannahme zum 1. Mai 1920 in eine

selbstständige Tochtergesellschaft “Wagenbauwerke GmbH” ausgegliedert. Im Hof in der Baruther Straße wurden die nicht

benötigten Stellplätze an Privatbesitzer von Elektromobilen vermietet. Dazu wurde eine eigene Ladestation entwickelt, der

Strom aus dem öffentlichen Netz und einem eigenen Aggregat aus dem Bestand des Heeres aus einem U-Boot unterstützt.

Diese Dienstleistung auf dem Hof Baruther Straße war der einzige gewinnbringende Betriebszweig der ABOAG dieser Zeit.

1925 wurde diese Einrichtung auf den alten Pferdehof Gneisenaustraße umgesetzt und die Betriebsanlage Baruther Straße wieder für eigene Omnibusse genutzt.

Links das Dieselaggregat, rechts die Ladestation für Elektromobile im Betriebshof Baruther Straße der ABOAG (1923)

In den folgenden Jahren konnte der größte Berliner Omnibusbetrieb gebremst von den wirtschaftlichen Schwierigkeiten in den

frühen 20er Jahren langsam wieder aufgebaut werden. Um Kraftstoffe zu sparen wurde mit Petroleum und Gasöl gearbeitet. Mit der Berliner Firma Julius Pintsch AG wurden Sauggasantriebe entwickelt.

Der völlige Zusammenbruch der Papiermark brachte die nächsten Jahre nochmals einen schweren Rückschlag. Die Inflation

nahm bisher unbekannte Ausmaße an. Die Materialpreise und Lohnkosten stiegen wöchentlich in immer größeren Sprüngen.

Das Schlimmste war die direkte Kopplung des Ölpreises an die U.S.-Dollar-Währung für ein Kraftwagenunternehmen. Die

Verkehrstarife mußten zunächst im Abstand weniger Wochen, später im Abstand weniger Tage der Geldentwertung angepasst

werden. Den beiden Berliner Betreibern von Straßenbahn und Untergrundbahn erging es vergleichbar und reagierten ebenso

in kurzer Folge von Tarifanpassungen. Die Staatsbahn jedoch, die sich mit ihren Vorortzügen auch auf der Ring- und

Stadtbahn im innerstädtischen Verkehr beteiligte, reagierte nur mit langfristigen Tarifanpassungen. Speziell Monatskarten

ermöglichten stets einen längeren Zeitraum zu einem vorher bezahlten Festpreis zu nutzen. Dadurch konnte eine enorme

Abwanderung der Fahrgäste von Bus, Straßenbahn und U-Bahn zur den Vorortverkehren der Staatsbahn beobachtet werden. Eine Teilstreckenfahrt mit dem Omnibus kostete Ende 1923 150 Mrd. Papiermark

(!), was dem Wert von weniger als einem Goldpfennig entsprach. Eine Normalfahrt kostete 200 Mrd. Papiermark.

|

Die ABOAG erzielte im Jahre 1923 derartige Verluste, dass sie sich auch vom Pferdebus trennte. Der Kraftomnibus konnte sich

immer wirtschaftlicher herausstellen. Der Pferdebusbetrieb war mit der Betriebsvorhaltung von 5 Gespannen pro Wagen nebst

der hohen Personalaufwendungen gegenüber der doch geringen Beförderungskapazität pro Wagen weit in die

Unwirtschaftlichkeit gesunken. Gerade in der Inflation 1923 war dieser Betriebszweig nicht mehr zu vertreten. Am Morgen des

25. August 1923 kehrte der letzte Zweispänner- Nachtomnibus auf dem Betriebshof Wattstraße zurück. Folgend wurde der komplette Linienbetrieb nur noch mit Kraftbussen durchgeführt.

Pferdebus 1249: Letzte Fahrt am 25.8.1925

Decksitzwagen 258 (nach Typeneinteilung Müller-Mark: DS09), Baujahr 1925

Das Konzept, die Kraftomnibusse von der Firmentochter “Wagenbauwerke GmbH” in der ehemaligen Zentralwerkstatt zu bauen

und sich die notwendigen Komponenten von der Industrie zu kaufen (bspw. Motoren) zeigte sich noch immer als

preisgünstigste Variante mit auf die Bedürfnisse des Personentransports im Großstadtverkehr abgestimmten Besonderheiten.

Der alte Standort in der Köpenicker Straße erwies sich nun jedoch als zu klein für die geplanten Neufahrzeuge mit

geschlossenem Dach. Im Sommer 1925 gelang es, das einstige Grundstück der Maschinenfabrik Gebrüder Beermann im

Schlesischen Busch (Treptow) zu erwerben. Das Grundstück erlaubte den Bau einer großen Montagehalle von 40 x 235

Metern. Ab 1927 konnte hier auch die ABOAG Fahrgestellwerkstatt aus der Jasmunder Straße hier einziehen.

Neue Fertigungshalle (1926) der ABOAG-Firmentochter “Wagenbauwerke GmbH” am Standort Treptow

Die Fahrzeugindustrie lieferte weiterhin die Einzelteile (Motoren, Achsen, Räder) die von der ABOAG eigenen Wagenbauwerke

GmbH mit den eigenen Fahrgestellen und Karossen zusammengefügt wurden. Es gab einzelne Omnibusse fremder Hersteller

sogar aus den U.S.A. oder England zum Erfahrungsaustausch. Ab 1925 wurden auch Fahrgestelle von BÜSSING oder NAG verwendet.

Der Betriebszweig Autobus entwickelte sich stark, das Liniennetz wurde größer, die Linien länger und die Reisegeschwindigkeit

schneller. Es wurden neue und größere Betriebsanlagen errichtet, der Standort Treptow wurde ausgebaut.

1926 waren 19 Linien im Stadtverkehr und 7 Vorortlinien durch die ABOAG betrieben. Eine Eillinie verband die

Wirtschaftsstandorte (Börse) mit dem Villenviertel am Halensee (“Unter den Linden - Bahnhof Halensee”).

Die ABOAG bediente auch zu Sportereignisse auf der Rennbahn (Grunewald) die An- und Abreise

1926 kaufte die Stadt Berlin die Berliner Hochbahngesellschaft. Damit gingen auch die dortigen Anteile der ABOAG (ursprünglich Neuburger, dann Fürstenkonzern) an die Stadt über. So hatte die Stadt nun den lang gehegten Wunsch über

die Mitbestimmung der Entwicklung der drei Verkehrsmittel Bus, Straßenbahn und U-Bahn. Die Stadt führte zum 15.3.1927 (Umstieg zum Omnibus erst ab 1.1.1928 möglich) entsprechend ihrer langen Absicht den Einheitstarif mit

Umsteigeberechtigung zwischen den Verkehrsarten ein. Das war der erste Schritt zur Bildung einer Berliner Verkehrs-AG, der diese drei Verkehrsmittel in einem Unternehmen zusammenführen wird.

Die ABOAG bot auch Ausflugsverkehr zum Sondertarif an. Hier die Haltestelle am Strandbad Wannsee

Am 1. Juni 1928 sind bei der ABOAG 24 Stadtlinien (253 Km), 6 Vorortlinien (Sondertarif, 52 Km) und eine Eillinie

(zuschlagpflichtig, 11 Km) verzeichnet. Auf 9 Linien wird auch ein Nachtverkehr (Nachtzuschlag) angeboten. Ausflugsverkehr

wird auf 7 Strecken an Sonn- und Feiertagen angeboten (Sondertarif). Die ABOAG besitzt dafür 580 Kraftomnibusse verteilt

auf 5 Betriebshöfen. Der Personalbestand beträgt 4.340 (488 Angestellte, 1317 Kraftfahrer, 1235 Schaffner, 294 Hofarbeiter, 675 Handwerker und 331 Mitarbeiter bei den Wagenbauwerken GmbH (Treptow).

Verwaltungsbau und Halle der Betriebsanlage Treptow (Hof T)

Die 3 großen Verkehrsanbieter für Omnibus, Straßenbahn und Untergrundbahn, an denen die Stadt Berlin 1928 jeweils mind.

beteiligt oder 100% Eigentümer ist, werden zum 1. Januar 1929 zu einer Berliner Verkehrs-Gesellschaft (BVG)

zusammengeführt. Die Firmengeschichte der ABOAG endet damit. Mitarbeiter, Fahrzeuge, Betriebsanlagen, Gesamtkapital und Linienkonzessionen wurden von der BVG übernommen. Die ABOAG-Tochter Wagenbauwerke GmbH

(Treptow) wurde zum 30.12.1930 aufgelöst, das Kapital, die Mitarbeiter und die Betriebsanlagen wurden vom Bereich Omnibus der BVG übernommen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Anmerkungen:

- [1] Festschrift ABOAG (1928), Seite 10 nennt einen weltweiten ersten Versuch mit Linienverkehr (Omnibus, Zweispänner) unter Sonnenkönig Ludwig XIV. (1662), der jedoch scheiterte. Der Linienverkehr wurde vom Tor St. Antoine zum Palais

de Luxembourg in Paris angeboten (lt. Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer e.V.).

Quellen und weitere Literaturhinweise:

-

Festschrift zur 60-Jahrfeier der ABOAG (25. Juni 1928), herausgegeben von der ABOAG

-

Geschäftsberichte der ABOAG

-

Publikation “Die BVG und ihr Betrieb” (1934)

-

Firmenchronik, interne Zusammenstellung der BVG, Fachbereich VO1 (Verkehr Oberfläche), (1440 - 1972)

-

Festschrift “50 Jahre BVG” (1979), Herausgeber BVG (West)

-

Private Chronik zum Berliner Omnibusverkehr (Marinebaurat Dipl. Ing. Helmuth Bombe, Berlin 1961)

-

“100 Jahre Berliner Kraftomnibusse - Die ersten 40 Jahre” von Peter Müller-Mark (2005), Anmerkung der

Redaktion: Ein absolutes Standardwerk zum Thema ABOAG, Fahrzeugbau und Verkehrsentwicklung.

Text überwiegend der Festschrift “60 Jahre ABOAG” entlehnt, Zusammenstellung: M. Jurziczek, 2/2014

|