|

|

|

Der Wiederaufbau 1945 -1947 Am 2. Mai 1945 endeten die letzten Kampfhandlungen in der Reichshauptstadt Berlin. Zusammen mit den Luftangriffen der letzten Kriegsjahre waren enorme Zerstörungen angerichtet worden. Bei der Berliner U-Bahn wurden nach Kriegsende ca. 150 Schadstellen erfasst, davon 40 schwere, 70 mittlere und 40 leichtere Bauwerksschäden. Tunneldecken war bis zu 140 Meter Länge eingestürzt, Hochbahnstrecken auf bis zu 90 Metern eingeknickt. Das Kleinprofilnetz wies seine stärksten Schäden im direkten Innenstadtbereich zwischen Spittelmarkt und Gleisdreieck sowie Nollendorfplatz - Zoologischer Garten auf. Der Bahnhof Gleisdreieck verzeichnete nur in der oberen Bahnsteighalle starke Verwüstungen nach einem direkten Bombenschlag mit anschließender Brandentwicklung, Schäden erlitten auch die Hochbahnstrecken zum Gleisdreieck Richtung Bülowstrasse, Kurfürstenstrasse und besonders Potsdamer Platz wo die Brücken über den Landwehrkanal gesprengt wurden. Das Umformerwerk Gleisdreieck wies schwere Gebäudeschäden auf, wodurch auch einige Schaltanlagen unbrauchbar wurden.

Hochbahn in den letzten Kriegstagen 1945 in Kreuzberg (nähe Prinzenstraße). Der erste sowjetische Stadtkommandant Nikolai Bersarin verordnete durch den Befehl Nummer 8 vom 30. Mai 1945 die Inbetriebnahme der öffentlichen Verkehrsmittel, erstellte auch einen Terminplan bis zu dem Wagen, Energie und Strecken wieder zur Verfügung stehen sollten. Bis Ende Juli 1945 konnten zwischen 1000 und 1400 besonders abgestellte Arbeitskräfte unter strenger Beobachtung durch die sowjetische Stadtkommandantur schon 61,7 Km (81 ,3 %) des U-Bahn Streckennetzes, und 89 (85,4%) Bahnhöfe wieder betriebsfähig herrichten, teilweise unter abenteuerlichen provisorischen Lösungen. Am Gleisdreieck ruhte jedoch noch im Sommer 1945 der Hochbahnbetrieb, zu groß waren die Schäden an den Brückenbauwerken auf der Kreuzberger Hochbahn zwischen Prinzenstrasse und Kurfürstenstrasse, sowie der Hochbahnstrecke über der Bülowstrasse zum Potsdamer Platz. Der Hochbahnhof Nollendorfplatz war völlig zerstört und bedurfte eines Neubaus, die Spittelmarktlinie wurde überwiegend nur eingleisig betrieben, wie auch die Hochbahn zwischen Prinzenstasse und Schlesisches Tor und die Schöneberger und Wilmersdorfer Streckenabschnitte.

Zerbombt und ausgebrannt: der Hochbahnhof Nollendorfplatz musste völlig neu aufgebaut werden Die ersten Züge hielten wieder am 18. November 1945 in Gleisdreieck. Die Züge aus Richtung Potsdamer Platz (Spittelmarktlinie) endeten auf der nur eingleisig hergerichteten Strecke ab Stadtmitte in Gleisdreieck/unten, Weiterfahrt erfolgte vom oberen Bahnsteig über die Entlastungsstrecke mit den Zügen Richtung Nollendorfplatz über Kurfürstenstrasse (Kus), der Bahnsteig Gleisdreieck/oben (Go) konnte zunächst auch nur eingleisig befahren werden. Ab dem 25.2.1946 konnte der Abschnitt Gleisdreieck - Potsdamer Platz wieder zweigleisig betrieben werden. - Siehe dazu Fahrplanauszüge der Linie AII aus dem Jahren 1945 bis 1949 im Dokumentenbereich U-Bahn der Berliner Verkehrsseiten, Nummern 163 bis 165

Kartenübersicht (Ausschnitt Kleinprofilnetz) Dezember 1945: Die Stammstrecke über die Bülowstrasse konnte erst nach aufwendigen Arbeiten im September 1946 wieder mit Zügen befahren werden, jedoch ohne Halt im Hochbahnhof Nollendorfplatz. Von instandgesetzt kann man hier bei den Streckenreparaturen nicht reden, oft fehlte es an Material oder der notwendigen Planungszeit. Die Hochbahnstrecke in der Bülowstrasse war teilweise auf provisorischen Holzkonstruktionen abgelegt.

Hochbahnhof Nollendorfplatz: Der schöne Jugendstil-Bahnhof mit seiner Glaskuppel wurde 1945 völlig zerstört, ein Neubau der Nachkriegszeit steht heute mit angedeuteter Kuppel Die Streckenzuführung von der Kreuzberger Hochbahn zum Gleisdreieck erwies sich als sehr schwierig. Schwerpunkt der Arbeiten war die Hochbahnbrücke über den Landwehrkanal, die mit einem Pfeiler auf der Tunnelkonstruktion des S-Bahn Nord/Süd-Tunnels lagert. Durch die Sprengung der Kanalunterfahrt in den letzten Kriegstagen zerbrach das Tunnelbauwerk und das Wasser aus dem Landwehrkanal ergoß sich durch den Tunnel, über Umsteigetunnel auch in das U-Bahnsystem hinein. Der Hochbahnbrücke wurde damit die Standfestigkeit entzogen, sie sackte um etwa einen Meter seitlich ab. Es wurde erwogen, die große Brücke über den Landwehrkanal durch einen Neubau zu ersetzen, ein in Auftrag gestelltes Gutachten bei der Materialprüfanstalt in Berlin-Lichterfelde ergab jedoch die Möglichkeit der Wiederherstellung einer notwendigen Standsicherheit. Die große Gitterbrücke hielt auch tatsächlich noch viele Jahre, erst 1990 wurde ein Neubau erforderlich.

--> Zug aus Richtung Kus (Kurfürstenstraße) fährt in Go (Gleisdreieck/oben) ein. Da die Bahnsteighalle am Gleis 3 M (Möckernbrücke) - Kus (Kurfürstenstraße) noch erheblich beschädigt war, wurde anfänglich die obere Bahnsteighalle noch eingleisig befahren. Die Weichenverbindung rechts neben dem Weichensteller lässt die direkte Ausfahrt ohne Umsetzen durch die Kehranlage erkennen. 1946 konnte das Umformerwerk Gleisdreieck auch wieder 77 % der eigentlichen Leistung für den Fahrstrom bereitstellen. Erst am 27. April 1947, zwei Jahre nach Ende der Kriegshandlungen, konnte die letzte kriegsbedingt gesperrte Strecke Hallesches Tor - Möckernbrücke - Gleisdreieck wieder für den Hochbahnverkehr freigegeben werden. Die von 1945 bis 1947 auf der Streckenabschnitt Warschauer Br. - Hall. Tor verbliebenen Fahrzeuge konnten nun erstmals wieder zur Hauptwerkstatt überführt werden. Die notwendigen Wartungsarbeiten wurden während des zwei Jahre dauernden Inselbetriebes in der Wagenhalle Warschauer Brücke durchgeführt, die aufgrund baulicher Schäden nur eingeschränkt zur Verfügung stand. Ebenso bestand auf der Spittelmarktlinie das Problem der fehlenden Werkstatt während der Streckensperrung in der Bülowstrasse, welches durch eine provisorisch eingerichtete Wagenwerkstatt hinter dem Bahnhof Pankow gelöst wurde. Das Stellwerk Gleisdreieck war völlig zerstört und wurde erst ab 1953 neu gebaut. -> Zur Stellwerksgeschichte Gleisdreieck lesen Sie bitte hier weiter.

Ausfahrt eines Zuges über die provisorische Weichenverbindung, rechts die Hütte des Weichenstellers Die Jahre bis zum Mauerbau 1947 - 1961 Die Behebung der kleineren Kriegsschäden und Austausch der Provisorien dauerte noch viele Jahre an. Am Gleisdreieck sollte sich die Normalität einstellen. Aber wie sah sie aus, die Normalität in Berlin? Berlin wurde in 4 Sektoren aufgeteilt, jeder alliierten Schutzmacht ein eigener Sektor. Das Gleisdreieck lag unweit der Sektorengrenze zwischen den westlichen Alliierten und dem sowjetischen Sektor, die am Potsdamer Platz verlief und die Stadt zunehmend trennte. Der Grundstein für die Trennung Deutschlands und damit auch Berlins die Einführung der Westmark. Zwei unterschiedliche Währungen trennte die Stadt und die BVG (1949). Bahnhof Gleisdreieck war plötzlich “letzter Bahnhof im Westsektor” geworden, zumindest für die Fahrten mit der Spittelmarktlinie, denn der nächste Bahnhof (Potsdamer Platz) lag nun im Ostsektor. Der Zugverkehr wurde durchgehend organisiert, das Fahrpersonal wurde von der BVG-West und BVG-Ost gestellt. Westberliner Fahrgäste fuhren zum günstigen Einkaufen mit gut getauschter Ostmark in HO-Geschäften einkaufen, Ostberliner Fahrgäste fuhren nach Westberlin zum Arbeiten, kauften sich von ersparten für harte Westmark Waren, die im Ostsektor nicht oder teurer zu erhalten waren. Die U- Bahn, S-Bahn und Straßenbahn verband die getrennten Sektoren. Ab dem 15. Januar 1953 wurde der durchgehende Straßenbahnverkehr zwischen den Westsektoren und der Sowjetzone unterbrochen, ein Umsteigen zu Fuß über die Sektorengrenze erforderlich. Die U- und S-Bahn hingegen fuhren weiterhin durchgehend, so rollten auch von Gleisdreieck weiterhin direkte Züge über die Oberbaumbrücke zur Warschauer Brücke oder über den Potsdamer Platz zum Alexanderplatz und weiter nach Pankow.

Bis zum 13. August 1961 gab es, von einigen Unterbrechungen rund um den 17. Juni 1953 abgesehen, stets den sektorenübergreifenden Zugbetrieb bei der Berliner U-Bahn. Trotz der 1949 vollzogenen Trennung der BVG in je eine Verwaltung Ost und West gelang es auf der Spittelmarktlinie einen durchgehenden Zugbetrieb mit Zugpersonalen aus West und Ost aufzubauen. Auch die Wartung aller Züge des Kleinprofilnetzes erfolgte in Grunewald, eine Trennung des Fahrzeugparks gab es im Kleinprofilnetz nicht. Die Dienststellen fanden einen Weg der Zusammenarbeit, ohne politische Grundsatzfragen zu berühren.

Potsdamer Platz, 1961: Im Vordergrund die geschlossenen Zugänge des S-Bahnhofes Potsdamer Platz. Hinten rechts der Zugang zum U-Bahnhof Potsdamer Platz, links die ersten Grenzanlagen aus Stacheldraht und Panzersperren In der Nacht des 13. August 1961 wurde Berlin an der Sektorengrenze zwischen West- und Ostberlin endgültig in zwei Hälften getrennt. Dies erfolgte durch die Errichtung der sogenannten Berliner Mauer auf der Oberfläche, im Untergrund wurden ebenso Verbindungen getrennt. Für die Spittelmarktlinie endete zu 0 Uhr der durchgehende Betrieb, die Züge aus Richtung Bülowstrasse endeten in Gleisdreieck. Gleisdreieck war wieder Endstation, wie von 1912 bis 1926 und 1945 bis 1947. Auch verkehrten keine Züge mehr ab Gleisdreieck zur Warschauer Brücke, sondern endeten bereits im Westsektor am Schlesischen Tor. Die beiden S- und U- Bahnhöfe Potsdamer Platz lagen nun mitten im Grenzgebiet, und wurden daher für den Fahrgastverkehr geschlossen. Im S-Bhf. Potsdamer Platz durchfuhren die Züge ohne Halt die viergleisige Station, die Züge der Spittelmarktlinie endeten eine Station zuvor in Thälmannplatz (heute Mohrenstrasse), lediglich zum Rangieren und Abstellen wurde die Tunnelanlage unter dem Leipziger und Potsdamer Platz verwendet. Dabei wurden nach einem Gebietsaustausch zwischen beiden Stadtverwaltungen ab 1972 auch einige Meter im Westsektor mitbenutzt, was über einen Nutzungsvertrag zwischen BVG Ost und West geregelt wurde. Der Tunnel zum Gleisdreieck war jedoch vermauert und mittels elektrischen Signalanlagen der Grenztruppen gesichert.

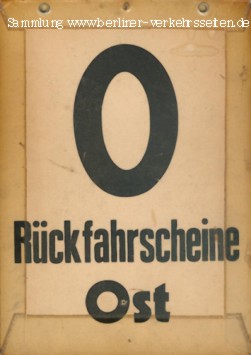

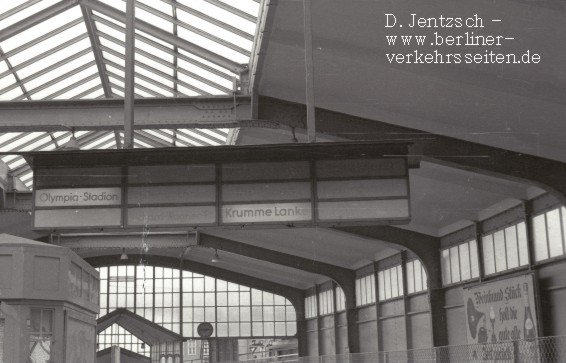

Fahrtrichtungsanzeiger Gleisdreieck/unten Umsteigebahnhof ohne Zukunft 1961 - 1972 Die eigentliche Entlastungsstrecke Nollendorfplatz - Kurfürstenstrasse - Gleisdreieck - Möckernbrücke trug nun die Hauptlast, die Stammstrecke Nollendorfplatz - Bülowstrasse - Gleisdreieck endete nun und verlor an Bedeutung. Lediglich Züge aus Ruhleben wurden über die Bülowstrasse zum Gleisdreieck geführt, die Auslastung der Züge war auf diesem Abschnitt durch die Bülowstraße sehr gering.

Bis zum Umbau der Tunnelanlage Nollendorfplatz konnten auch in der HVZ-Züge (Zusatzzüge für die Hauptverkehrszeit) von der Schöneberger Bahn auf die Kreuzberger Hochbahn verkehren. Die Neugestaltung der Gleisanlage Nollendorfplatz (Tunnelanlage) 1965/66 erlaubte dann nur noch den Betrieb bis Nollendorfplatz, die Fahrzielvielfalt am Gleisdreieck schränkte sich weiter ein. Die Hochbahntrasse ab Gleisdreieck bis zum Landwehrkanal wurde bis 1972 (bis 1972 verlief bereits hier die Sektorengrenze) zum Abstellen von ungenutzten Altbau-Fahrzeugen der BVG-West verwendet.

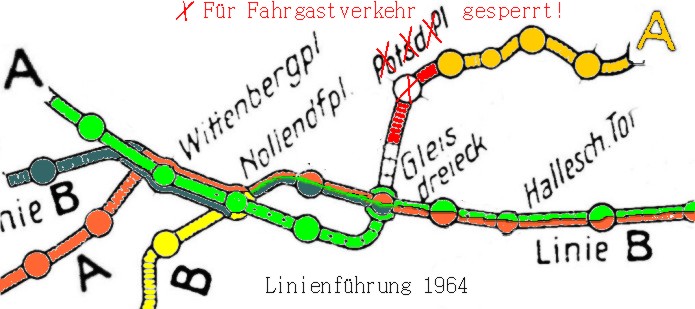

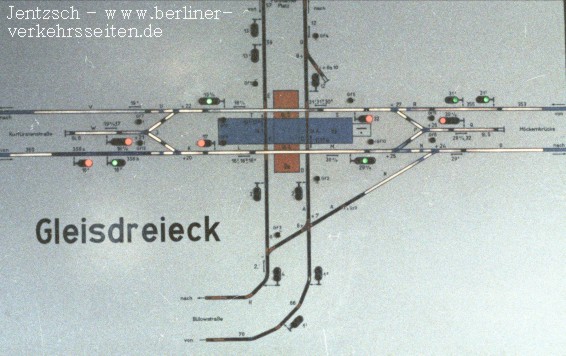

Gleisplan Gleisdreieck 1964: Der Gleisplan aus dem Jahr 1964 zeigt noch den Anschluß für die Bahnmeisterei neben der Trasse der alten Nordkurve, sowie der noch immer in Betrieb befindlichen Südkurve mit Gleissperre zur Absicherung der Zugfahrten gegen ungewollte Zugbewegungen.

Fahrschautafel des Stellwerks G (1978): der untere Bereich ist hier schon außer Betrieb (keine Ausleuchtung), bedient wurde ab 1977 nur noch der obere Bereich. Der Verkehrswert der alten Stammstrecke war mehr als gering, verläuft die Strecke doch nur wenige hundert Meter neben der Entlastungsstrecke und bietet im Bahnhof Wittenbergplatz ein Bahnsteiggleiches Umsteigen zur Kreuzberger Hochbahn über die Entlastungsstrecke. Eine zwar teilungsbedingte, aber wirtschaftlich gebotene Aufgabe der Strecke konnte und wollte der Westberliner Senat politisch nicht durchsetzen, und schob krankheitsbedingten Personalmangel vor, als im Januar 1972 den Betrieb von Nollendorfplatz über Bülowstrasse zum Gleisdreieck "vorläufig" eingestellt wurde. Quellen:

Text und Zusammenstellung: Markus Jurziczek von Lisone, 2007, refresh 4/2010 |

|||||||||||||||||

|

| [Geschichte] [Strecken] [Fahrzeuge] [Stellwerke] [Bilder] [Dokumente] [Links] [Foren] [Aktuelles] [Bücher] [Impressum] |

|

|